重塑景观——蓬皮杜中心典藏展(四)

西岸美术馆

展期: 2025/04/29 至 2026/06/18

地址:上海市徐汇区龙腾大道2600号

时间:二层展厅:10:00-17:00(16:00停止入场,周一闭馆);一层及B1:10:00-22:00;书店、咖啡馆、餐厅、酒吧等沿江商业配套服务周一照常营业

门票:早鸟票50元;常规票100元

主办方:西岸美术馆

西岸美术馆与蓬皮杜中心新一轮五年展陈合作项目重磅启幕

“重塑景观”开启全新常设展三部曲

巡礼百年“风景”最前沿,透视全球性热点议题

高水准呈现世界级现当代主义艺术臻藏

2025年4月29日 - 2026年10月18日

西岸美术馆 | 展厅1 & 2

西岸美术馆与蓬皮杜中心步入新一轮五年展陈合作,法国国家现代艺术博物馆百余年来的十万余件藏品,将被精心凝练为一幕幕全新的“艺术故事”,在西岸美术馆持续上演。新一轮合作将以大展 “重塑景观”为开端,揭开新一轮鸿篇巨制——常设展三部曲“风景”、“现实”、“书写”的序幕。“重塑景观” 以全新的现代主义视角,重新审视自1906年至今的一百多年里,艺术演变轨迹和先锋探索,邀请观众走过野兽派、立体主义、超现实主义、抽象主义等一众重要艺术流派,在深入现当代艺术史上的耀眼经典与先锋之作的同时,连接人与自然的关系、城市化进程与生态可持续等全球热点议题,回溯历史与透视当下在此并置,开启一段鲜见的“风景”之旅。展览于2025年4月29日至2026年10月18日开放。

群星闪耀,巡礼百年“风景”最前沿

“风景”作为艺术史上的母题,是人类认知世界、表达情感和精神寄托的重要媒介,也见证了人类文明与自然关系的深刻变迁。自印象派时期过后,20世纪和21世纪的风景描绘经历了深刻的变革,常设展 “重塑景观”力图以全新的视角重访这一主题,试图充实该阶段风景画的研究。展览由蓬皮杜中心的明星策展人、法国国家现代艺术博物馆现代艺术馆藏部主任和首席策展人克里斯蒂安·布莱昂(Christian Briend)担纲策展。

展览以艺术家彼得·多伊格(Peter Doig)的杰作《100年前》开篇,汇集了艺术史上星光熠熠的经典与先锋之作,其中不乏立体主义创始人之一乔治·布拉克(Georges Braque)、野兽派缔造者之一安德烈·德兰(AndréDerain)、超现实主义核心成员安德烈·马松(André Masson)、抽象主义先驱罗伯特·德劳内(Robert Delaunay)、正逢诞辰100周年的抽象表现主义代表乔安·米切尔(Joan Mitchell)、大地艺术先驱克里斯托(Christo)、观念艺术先锋伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)、抽象绘画大师赵无极等人的代表性巨作。多件蓬皮杜中心最新购藏的作品亦首次在展览中亮相。

历史与当下并置,透视全球性热点议题

“重塑景观”汇集近70件蓬皮杜中心馆藏真迹,在叙述线索和作品经典性的基础上,以 “风景”连接时代语境,通过七大章节,探讨了在自然环境或者城市环境中人类社会的演变,其中包括:探讨立体主义与透视体系重塑的“构建空间”、聚焦色彩探索的“眩目的凝视”、深入梦境与潜意识风景的“超现实视野”、以抽象语言诠释的“抽象风景”、呈现鸟瞰多维视角的“俯瞰之景”、探索工业化与都市发展的“城市景观”、扩展世界认知界面的 “全景”等,共同构绘了一场宏大的“风景”之旅,亦让展览更具现实的穿透力。

“风景”不但为艺术语言与观念思想的实验提供了广阔天地,也映射着人类对于自然、城市与自身存在的深刻思考。当气候变化、城市化进程、生态可持续性成为全球热点话题时,“重塑景观”亦为观众打开一扇充满灵性的窗口:在穿越百年艺术长河中,重新思考自然与人类文明的共生关系。

世界级艺术瑰宝,最高水准呈现

西岸美术馆作为国际馆际系统化合作的先锋,与蓬皮杜中心五年展陈合作项目在国内首创“常设展”先河。此前深受观众欢迎的首轮常设展三部曲“时间的形态”(2019-2021)、“万物的声音”(2021-2023)、“肖像的映象”(2023-2025)呈现了来自蓬皮杜中心超过700件的馆藏,为本土观众揭开了世界现当代艺术的发展与变迁轨迹。新一轮常设展三部曲“风景”“现实”“书写”将在此基础上深入,继续以不同维度、超大规模、超长展期,系统和潜入地现当代艺术的腹地,力图以世界最高水准的呈现,持续填补本土“现当代艺术史”的选题空白,在全球语境中激发文化共鸣。

不止于此,常设展“重塑景观”拉开帷幕之际,西岸美术馆还将同期推出首个自主策划的特展单元“建造上海:1949年以来的城市、建筑与文化”。展览与同济大学共同策划,聚焦1949年至2024年间上海建筑与城市空间的演变历程,通过九个主题板块、近80个典型案例,呈现上海建成环境的多元图景,揭示了区域性创造与全球文化变迁之间的复杂联系。这标志着西岸美术馆在国际对话合作和跨文化交流方面迈入新的阶段,不仅将全球艺术脉动带回本土,也持续聚焦和深耕在地文化,在经典性和开放性之间创造张力,试图成为真正意义上的文化地标和“敞开大门”的公共文化场所。

参展作品

乔治·布拉克,《埃斯塔克的风景》,1906年—1907年

利奥波德·苏瓦齐,《滨海自由城》,1915年

夏尔·拉皮克,《丽多岛上的黄昏》,1954年

安德烈·德兰,《两艘驳船》,1906年

崔洁,《北京国际饭店》,2017年

弗朗索瓦·莫雷莱,川俣正,《码头和海洋》,2014年

拉霍斯·提亚尼,《格拉西耶路》,1925年

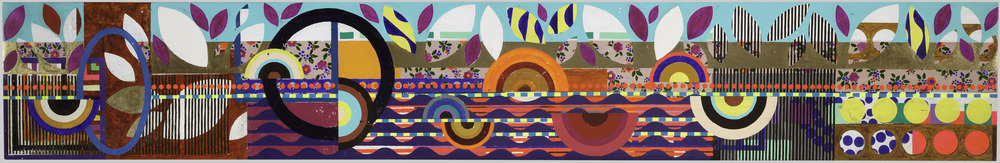

比亚翠兹·米拉塞斯,《淡紫色和蓝色的原始森林》,2016年

琼·米切尔,《小花园》,1980年

约瑟夫·西玛,《双重风景,雷电风暴》,1928年

让·杜布菲,《幸福的乡间》,1944年8月

谢素梅,《回声》,2003年

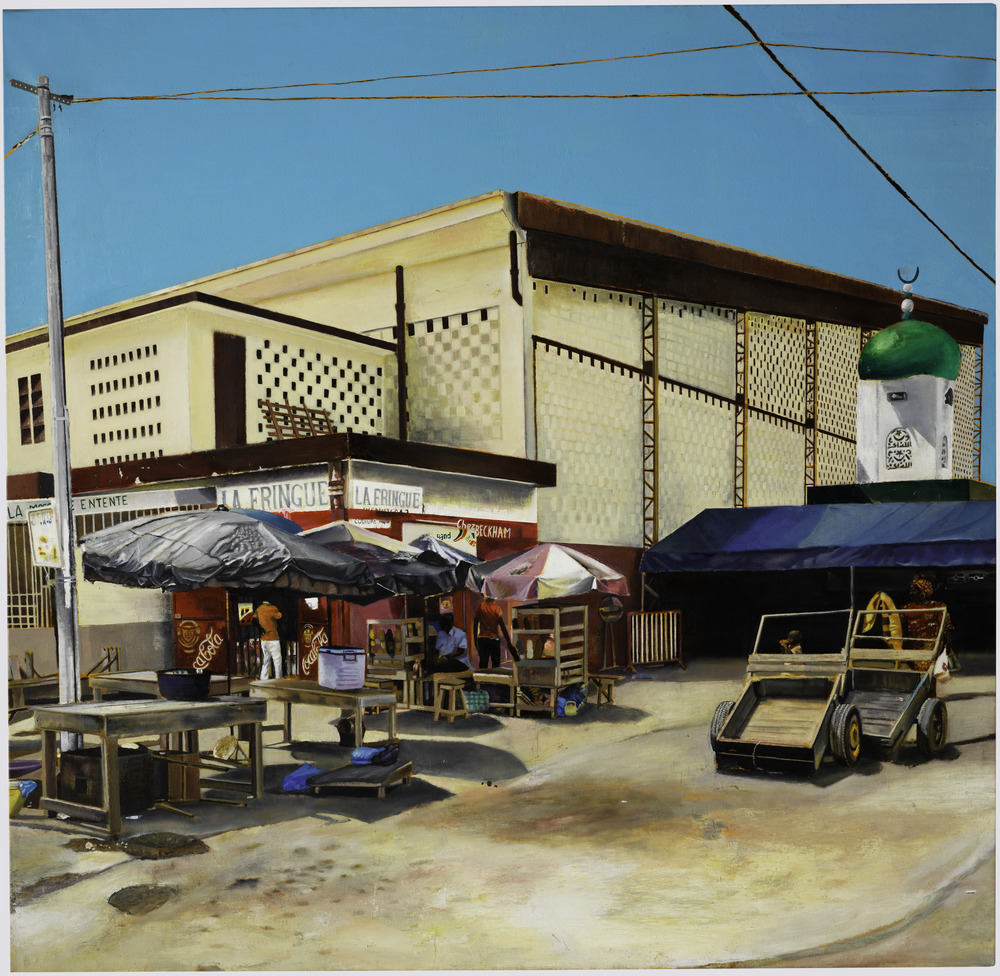

谢赫·恩迪亚耶,《在特雷西维尔与清真寺共生的电影院》,2014年

阿尔贝托·马涅利,《男子与推车》,1914年